Résumé

Cette communication vise à montrer pourquoi les modèles de management des grandes entreprises occidentales accentuent le mal être de leurs salariés et à suggérer des orientations quant à ce que devraient être les priorités des dirigeants sur ce sujet. Pour ce faire, elle s’attachera à expliquer le décalage entre, d’une part, l’évolution du contexte des affaires et les stratégies qu’elle requiert et, d’autre part, les modèles managériaux et RH dominants sur lesquels s’appuie leur mise en œuvre. Pour suggérer des solutions, elle montrera, dans un deuxième temps, en quoi ce décalage est un facteur de stress pour les salariés lorsque les incohérences qu’il génère amplifient les sentiments qu’ils éprouvent déjà face au contexte macro-économique et aux perspectives qu’il offre.

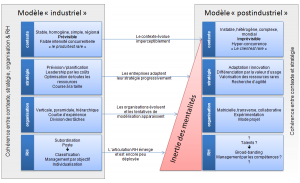

L’inertie des mentalités

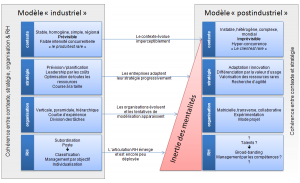

L’opposition classique de deux modèles de représentation

L’expérience de la pratique révèle que la plupart des concepts, méthodes et outils managériaux sur lesquels s’appuie la mise en œuvre des politiques Ressources Humaines des entreprises européennes est encore fortement inspirée des principes de l’organisation scientifique du travail. Ce modèle classique, tourné vers la recherche de productivité, qui constituait une réponse logique à une «conception d’un environnement stable, limité, homogène» (Boyer & Guille, 2006), s’est progressivement forgé durant l’ère industrielle, en reposant sur la combinaison cohérente:

– d’un contexte prévisible où le rapport de force en faveur du producteur et la faible intensité concurrentielle lui permettait de s’organiser en fonction de contraintes endogènes (la production);

– d’une généralisation des logiques de volume, mises en œuvre grâce aux vertus de la courbe d’expérience appliqué à ces contraintes internes de production, favorisant les stratégies de leadership par les coûts et conduisant par conséquent les entreprises à adopter une posture de rationalisation des ressources ;

– d’une déclinaison organisationnelle traduisant cette nécessité de contrôle des ressources, par la généralisation de la division des tâches (dissociation de l’individu et des tâches qu’il exécute) ;

– d’une instrumentation RH déployant cette posture d’optimisation des coûts, à savoir le concept de poste (plus petite entité de création de richesse) et sa déclinaison en programmes de gestion des Ressources humaines notamment en termes d’évaluation, classification, et politique de rémunération.

Le contexte macro-économique et concurrentiel évoluant ces cinquante dernières années vers plus de complexité, d’instabilité et de concurrence, les entreprises ont exploré d’autres voies. A mesure que les économies occidentales se désindustrialisaient (depuis les années 70), le contexte devenu hyperconcurrentiel, mondial et financier, a placé l’innovation et les stratégies de différenciation au centre des préoccupations des entreprises. La multiplication des réflexions autour de l’idée d’une firme innovante et capable de renouveler ses monopoles temporaires en s’adaptant presque spontanément à un contexte sans cesse changeant (Boyer & Scouarnec, 1999) – de l’entreprise apprenante au management des connaissances en passant par l’intelligence collective et l’entreprise agile – a contribué à ce qu’émerge dans les représentations, un autre modèle, tourné vers l’innovation, puisant sa légitimité dans l’articulation logique entre :

– un contexte imprévisible où le rapport de force est en faveur du client et où «l’hyper-compétition» (D’Aveni, 1994) lui impose de s’organiser en fonction de contraintes exogènes (clients, société civile, etc.);

– la nécessité de mettre en œuvre des logiques d’adaptation, s’appuyant sur les vertus de l’expérimentation pour résoudre des problèmes inconnus, tournées vers la valeur d’usage aux clients, favorisant les stratégies de différenciation et conduisant par conséquent les entreprises à adopter une posture de valorisation de leurs ressources stratégiques;

– d’une déclinaison organisationnelle encore mal définie et souvent intuitive mais traduisant bien cette nécessité de valorisation des ressources distinctives et de capacité d’adaptation collective permanente, et de ses corollaires de coopération et de transversalité ;

– et ses premières manifestations RH avec notamment l’introduction du concept de talent (Michaels, Axelrod, & Handfield-Jones, 2001) dans le vocabulaire usuel de la fonction.

Ces représentations tendent ainsi à opposer, d’une part, une approche centrée sur la productivité de la firme et structurée par les coûts de production, et, d’autre part, une approche centrée sur l’innovation et structurée par la valeur client. Si cette dualité concurrente et complémentaire (Alter, 1993) est classique, la médiatisation des success stories de l’Internet depuis les années 2000 a certainement contribué à l’accentuer et à renforcer l’idée d’un changement de paradigme, où le second modèle serait destiné à devenir le modèle dominant de l’ère postindustrielle, dans une économie de l’immatériel (Halévy, 2010).

L’inertie des mentalités

L’arythmie managériale

Or, l’observation de la pratique nous livre trois principaux enseignements:

– à l’exception de quelques entreprises emblématiques aux caractéristiques certainement peu reproductibles comme Google, régulièrement citée en exemple comme pour justifier la pertinence d’un nouveau modèle managérial dont l’adoption généralisée serait source d’un lendemain meilleur, la plupart des grandes entreprises tentent de conjuguer optimisation et innovation ;

– si ces deux modèles de représentation suggèrent une réelle cohérence conceptuelle entre les propriétés du contexte, la stratégie qu’il requiert et l’organisation qui permet sa mise en œuvre, la déclinaison concrète en termes managériaux et RH est loin d’être claire pour ce qui concerne l’approche centrée sur l’innovation ;

– ce manque d’outillage formel et démocratisé du modèle organisationnel nécessaire à un changement de contexte et de stratégie conduit à ce que perdurent ceux du modèle précédent alors même qu’ils sont au mieux peu adaptés, au pire contre-productifs.

Sur ce plan, la fluctuation du terme «Talent», dont la gestion incarnerait le concept RH clé d’un nouveau management, illustre bien ces tâtonnements. D’abord défini comme des «compétences distinctives d’un nombre limité de personnes permettant une performance supérieure» (Michaels, Axelrod, & Handfield-Jones, 2001), ce qui revient à une déclinaison du modèle classique, il est devenu une «combinaison de capacités effectives et potentielles, d’individus et de groupes, situés dans ou hors de l’organisation» (Boudreau & Ramstad, 2007), ce qui se rapproche du concept d’organisation apprenante, plus en phase avec les exigences de l’innovation, mais ne constitue pas un outil opérationnel comme le fut la notion de poste dans l’approche classique.

Cette inertie des mentalités provient du double décalage entre d’une part ce qu’est la réalité (faite de changements incessants et imperceptibles) et les représentations quant aux solutions que son évolution exige et, d’autre part, entre la modélisation de ces solutions et le temps nécessaire à leur diffusion. Ce double temps de latence fragilise l’idée d’un changement de paradigme économique brutal pour renforcer celle d’une évolution progressive appelant des ajustements multiples. En préférant l’idée d’industrialisation à celle de révolution industrielle, Fernand Braudel invitait à appréhender les transformations économiques et sociales comme un processus qui s’inscrit dans la durée (Braudel, 1979). Celui de la transition des économies occidentales vers cette économie de l’immatériel que les prospectivistes annoncent, suit ce même processus de sédimentation, durant lequel les tiraillements entre un modèle dominant déclinant et un modèle émergent non stabilisé sont sources d’entropie, d’inquiétudes et de tensions. Les limites fréquemment citées des organisations ambidextres (O’Reilly III & Tushman, 2004), organisations dans lesquelles coexistent un modèle tourné vers l’«exploitation» et un modèle tourné vers l’«exploration», confirment la récurrence de cette difficulté.

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Il y a presque cinquante ans, lorsque François Bloch-Lainé appelait de ses vœux une «réforme de l’entreprise», il notait que «dans la plupart des domaines, les faits ont été plus vite que les idées (…). Cette inadaptation (…) est également sensible en ce qui concerne les statuts des entreprises, qui ont été conçus au siècle dernier.» (Bloch-Lainé, 1963)

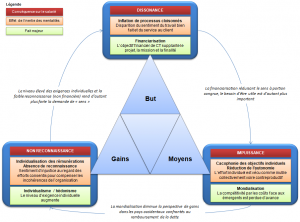

Trois sentiments se développent : dissonance, impuissance et non reconnaissance

Financiarisation, mondialisation et individualisme constituent certainement quelques uns des faits majeurs les plus structurants de ces quarante dernières années. L’objet n’est pas ici de développer les raisons pour lesquelles leur combinaison à la consommation de masse est néfaste ou non pour l’homme, ni de proposer de modèle de société alternatif (Ariès, 2009). En revanche, l’arythmie précédemment évoquée entre la «désindustrialisation» des économies occidentales (Fontagné & Lorenzi, 2005) et la «détaylorisation des mentalités» (Storhaye, 2007) constitue un facteur du mal être des salariés dans la mesure où elle amplifie très fortement et très directement les effets négatifs de ces trois faits majeurs.

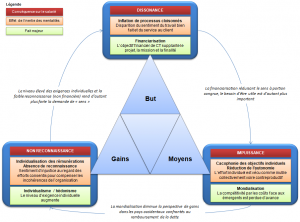

Trois sentiments se développent : dissonance, impuissance et non reconnaissance

Le sentiment de dissonance

Il n’est plus nécessaire de montrer, au moins pour les grandes entreprises cotées en Bourse, que la financiarisation a conduit à privilégier l’intérêt de l’actionnaire à ceux de l’ensemble des autres parties prenantes et à focaliser par conséquent sur une perspective de court terme. L’allégeance systématique aux seuls intérêts immédiats des propriétaires, parfois au détriment de la valeur du bien commun à plus long terme, a contribué à créer une fracture entre les salariés et l’entreprise. Lorsque 87% d’entre eux affirment qu’ils ne partagent pas l’idée selon laquelle «les intérêts des entreprises et des salariés vont dans le même sens» (source), ils ne témoignent pas seulement de leur désengagement à poursuivre un objectif qu’ils ne partagent pas, ils montrent aussi une attitude plus profonde de défiance à l’égard du but de l’entreprise elle-même. Il fut un temps où le corps social pouvait se projeter dans un projet d’entreprise ambitieux, réaliste et cohérent, porté par une aventure industrielle dans laquelle il se reconnaissait, abrité sous la bienveillance de grands capitaines d’industrie qui savaient les incarner. D’autres se reconnaissaient dans une mission d’intérêt général comme le prouve l’attachement encore souvent présent au service public dans certaines organisations aujourd’hui privatisées. En revanche, la substitution de ces perspectives par des objectifs assénés et à caractère strictement financier, a nourri un sentiment de non appartenance. L’impression de ne plus poursuivre le même but, ou de ne pas partager une finalité à moyen long terme au-delà de l’objectif immédiat, aurait pourtant pu conduire à se contenter de façon satisfaisante de l’idée du service au client ou de celle de l’amour du « travail bien fait ». Or, la multiplication des organisations en silos – issue d’une volonté d’organisation scientifique du travail (Dupuy, 2011, p. 63) – combinée au «délire des processus» (Dupuy, 2011, p. 17) – lui-même version moderne de la division des tâches – après avoir mis sous contrôle les fournisseurs, puis les salariés, touche désormais le client, dont la satisfaction perçue n’en sort pas grandie, au-delà des effets réels et bénéfiques de la standardisation. L’objectif financier immédiat pour seule perspective professionnelle dans la durée est l’un des facteurs de non adhésion aux buts de l’entreprise donc de démobilisation du corps social. L’impression, éprouvée par des salariés en prise directe avec la réalité de l’activité, que l’intérêt du client a été lui aussi sacrifié sur l’autel des processus cloisonnés et standardisés à outrance, fait qu’ils se sentent obligés de faire ce qu’ils estiment contraire à leur représentation du sens même de l’entreprise, tourné vers le client. Une « dissonance » parfois si forte que «70% des salariés déclarent être de leur devoir de dénoncer des mauvaises pratiques de la part de leur employeur» (source). Le sens du client blessé, il reste celui du métier, l’amour du « travail bien fait ». Or, celui-ci est aussi souvent confronté aux effets des processus en tuyaux d’orgue qui ont considérablement réduit l’autonomie individuelle, envoyant un message de défiance aux collaborateurs de bonne volonté. Même dans des activités complexes où la créativité est de rigueur ou dans des métiers, comme ceux de la santé, ou la relation est essentielle à la mission de l’organisation, l’individu qui cherche à « bien faire » se heurte à des procédures réduisant ses marges de manœuvre, lui interdisant implicitement l’idée même de faire mieux que ce qu’on lui demande, si cela n’est pas prévu. Le manque de perspective, des clients devenus finals tant ils sont au bout d’une chaine, esclaves de processus rigides, et l’amour du métier battu en brèche, concourent à ce que les salariés aient l’impression d’être contraints à œuvrer en contradiction avec leur représentation de l’intérêt de l’entreprise, au sens du bien commun qu’elle constitue à leurs yeux.

Trois sentiments se développent : dissonance, impuissance et non reconnaissance

Le sentiment d’impuissance

Par les injonctions contradictoires qu’elles favorisent, les organisations matricielles et leur inflation de processus compartimentés sont la matérialisation la plus frappante d’un taylorisme moderne qui montre son inadaptation aux besoins de transversalité et de coopération qu’exigent les problèmes à résoudre des situations professionnelles concrètes. Les exemples foisonnent pour démontrer que ce mode d’organisation peut produire des effets contre-productifs au regard du but global poursuivi par l’organisation lorsqu’il est poussé à son extrême par un management par objectif ultra-individualisé. Pris entre des objectifs personnels (déclinaison en cascade du processus) dont il sait qu’ils nuisent parfois à l’efficacité générale (la finalité de tous les processus), le salarié se trouve face à un dilemme cornélien : poursuivre son intérêt immédiat ressenti comme contradictoire avec celui de l’intérêt général, qu’il s’agisse de celui de l’entreprise ou du client. C’est alors que se développent un sentiment d’inutilité et d’impuissance.

Enfin, la mondialisation, dont la réalité n’a pas échappé aux salariés, renforce ce sentiment d’impuissance, à la mesure qu’ils sont désormais conscients que le rapport de force n’est plus en faveur des pays occidentaux et que ce qui a fait leur succès ne garantit plus l’avenir. Intuitivement, ils sont conscients que la compétition mondiale appelle de nouvelles armes alors qu’ils constatent au quotidien la persistance inefficace des anciennes.

En résumé, la mondialisation alimente d’une part directement un sentiment d’impuissance collective et, d’autre part, l’intuition que les modes d’organisation sont inadaptés à ces nouveaux enjeux, ajoutée à l’observation des effets contreproductifs des pratiques RH, nourrit un sentiment d’impuissance individuelle. Cela se traduit notamment par le regard très pessimiste que portent les Français sur la perspective économique.

Trois sentiments se développent : dissonance, impuissance et non reconnaissance

Le sentiment de non reconnaissance

Le développement d’une forme d’hédonisme hyper-individualiste (Lipovetsky, 1983) dans des sociétés vieillissantes et au confort avéré conduit immanquablement à ce que le niveau d’exigence augmente. A récompense égale, pour un même effort consenti, l’insatisfaction ne peut que croître. Mais au-delà, deux phénomènes liés à la persistance des pratiques des Temps Modernes sont à souligner.

Les politiques de rémunération, articulées d’une part autour d’un fixe encore défini pour l’essentiel par la classification du poste et le degré de maîtrise de celui-ci par le titulaire, et, d’autre part, d’un variable individuel (bonus) survalorisant le dépassement de l’objectif, tiennent insuffisamment compte de la complexité et de la subtilité de l’équilibre contribution/rétribution. Elles valorisent insuffisamment la contribution individuelle au résultat collectif, ou alors avec une latence trop importante pour que les salariés établissent un lien direct (au travers de la participation légale ou de l’intéressement par exemple), renforçant ainsi le sentiment d’inutilité ou d’impuissance. Par ailleurs, leur dimension variable individuelle ne tient pas compte réellement de la contribution globale du salarié au résultat collectif mais de la seule part qui provient de ses objectifs. Or, ceux-ci sont parfois d’une cohérence perfectible au regard de la performance d’une activité alors que nombre de salariés, généralement les plus soucieux de « bien faire » leur travail, compensent ces incohérences organisationnelles par des efforts personnels, rarement visibles, jamais récompensés. Un sentiment de déséquilibre nait alors du décalage entre ce que le salarié estime comme une juste récompense des efforts qu’il considère avoir fourni pour l’intérêt de l’entreprise et ce que cette dernière reconnait financièrement et formellement. Ainsi, en ne récompensant pas assez sur un plan financier la réalité de la contribution individuelle à la réussite collective, l’entreprise pénalise les salariés de bonne volonté – et l’expérience montre qu’ils sont majoritaires lorsqu’on leur fait confiance – au profit de ceux dont le conformisme, voire les comportements de mercenaires, focalisés sur leurs seuls objectifs individuels formels, contribuent parfois à nuire à l’intérêt général. L’insatisfaction des premiers se muent alors en sentiment d’injustice.

Ce sentiment pourrait être en partie compensé par une réelle reconnaissance non matérielle du professionnalisme et des efforts individuels consentis par les salariés pour l’intérêt du bien commun. Le management des entreprises est toutefois encore peu perméable aux multiples alertes sur les insuffisances du management de la performance par les seules incitations financières, pourtant connues depuis longtemps des psychologues et désormais popularisées dans la littérature professionnelle (Pink, 2009). La reconnaissance non financière, dans sa dimension morale et symbolique, est rarement formalisée ni même encouragée dans les politiques RH. L’observation des pratiques managériales enseigne qu’elle ne participe que peu du registre usuel de l’encadrement. Le sentiment de non reconnaissance commence alors à s’installer durablement pour s’amplifier grandement, voire tourner à l’impression de mépris, lorsque s’y ajoutent des politiques RH (mobilité forcée par exemple) faisant peu de cas de la vie personnelle des salariés.

Enfin, mais l’inertie des mentalités n’y est pour rien, le spectacle de la dérive d’une minorité de privilégiés, jeté en pâture à une opinion publique dont la culture est propice aux amalgames en tout genre, renvoie l’image d’une société à deux vitesses où l’effort et la compétence y seraient moins reconnus que la malice et l’opportunisme.

Trois sentiments se développent : dissonance, impuissance et non reconnaissance

Trois sentiments sources de mal-être

Cliquez sur l’image pour l’agrandir

En synthèse (Figure ci-dessus), l’inertie managériale suggérée en première partie, parce qu’elle amplifie la réalité des effets négatifs de la financiarisation, de la mondialisation et de l’individualisme, a des conséquences directes sur la représentation qu’ont les salariés du but poursuivi par l’entreprise (dissonance), de ses moyens (impuissance) et des bénéfices au sens large qu’ils peuvent en tirer (non reconnaissance).

Or, ces trois formes de tensions sont clairement reconnues comme génératrices de stress:

– Une «dissonance cognitive» (Festinger, 1956), fruit d’un conflit entre l’image que le salarié se fait de l’entreprise et celle que la réalité lui renvoie, d’autant plus difficile à supporter pour ceux qui s’y sont investis fortement ;

– Une impression d’impuissance, résultat d’une autonomie – «latitude décisionnelle» – qui se réduit alors que le volume, la complexité et l’intensité des problèmes à résoudre ne cesse de croître – «demande psychologique» (Karasek, 1979) ;

– Un sentiment de non-reconnaissance, résultat d’une impression que le rapport «effort / récompense» est déséquilibré car les efforts produits pour compenser les carences de l’organisation sont systématiquement ignorés (Siegrist & Niedhammer, 1998).

2 enjeux: outils RH & comportements managériaux (les outils RH)

La réalité des risques psychosociaux, leur concrétisation en termes de stress et ses conséquences sur les gens, ne peuvent pas être ignorés des praticiens des affaires, dirigeants en premier lieu, tant la réalité des souffrances dont il s’agit est importante. Elle doit provoquer une interrogation sans fard tant sur le plan des pratiques RH que sur celui des comportements managériaux.

Réinventer les outils et pratiques RH

Deux axes d’exploration devraient être privilégiés :

– Quels seraient les concepts RH structurants susceptibles de mettre en cohérence un modèle « entrepreneurial » en gestation ? Comment articuler la déclinaison de ces concepts avec les modes d’organisation traditionnels sans produire des incohérences sources de stress ?

– Quelles pratiques concrètes inventer (et essayer) pour favoriser le mieux être des collaborateurs dans un contexte tendu dont il n’est pas toujours possible de s’affranchir ?

Dans cette double optique, plusieurs pistes peuvent être ouvertes.

Sur le plan des concepts, la notion de talent est insuffisamment définie et stabilisée (Thévenet, 2007). En outre, à supposer qu’elle le soit, la déclinaison concrète de sa prise en compte dans les politiques RH est peu explorée. Il ne suffit pas de porter une attention à quelques ressources rares (les talents individuels) dans une gestion des compétences classique de type « emploi-ressources » pour que miraculeusement le talent collectif devienne réalité. Un point d’entrée qui reposerait sur l’ensemble des compétences d’une personne, indépendamment de celles qui sont requises pour l’exercice de sa seule fonction, suppose un changement de paradigme : passer d’une « ressource » que l’on gère à une « source » que l’on développe. Ceci impose de revisiter la déclinaison complète des outils RH c’est-à-dire penser la manière dont cette notion de talent pourrait irriguer les politiques de :

– Formation : par exemple développer des ensembles de compétences dont la combinaison s’enrichit naturellement indépendamment de toute forme d’utilité professionnelle immédiate, introduire des formations de culture générale, dans la grande tradition des « humanités », en l’absence de laquelle les individus ne grandissent pas mais se ratiocinent à la seule fonction d’utilité ;

– Rétribution : réintroduire une dimension collective dans la rémunération variable directe pour contrebalancer la sur-individualisation, intégrer de véritables pratiques formalisées et institutionnalisées de reconnaissance et de valorisation des personnes ;

– Evaluation : développer des approches permettant de mieux identifier et tenir compte de ce qu’une personne réussit et qui profite à tous indépendamment des objectifs professionnels qui lui ont été fixés, mettre en place des systèmes permettant à chacun de signaler les bonnes actions individuelles ;

– Recrutement / mobilité : favoriser la diversité (Vergne, 2008) et élargir les critères de sélection et d’évaluation pour s’ouvrir à des profils non conventionnels (lutter contre toutes les formes de consanguinité dont on sait ce qu’elles engendrent), s’intéresser aux compétences acquises au travers d’expérience extraprofessionnelles en popularisant le «CV citoyen» (Humblot, 2011);

– Etc.

Sur le plan des pratiques, de nombreuses pistes peuvent également être étudiées pour favoriser l’apprentissage de la coopération et de la transversalité ou pour développer un mieux être compatible avec les exigences de productivité, par exemple :

– Le co-développement parce qu’il apprend à aider l’autre tout en préservant l’efficacité comme finalité, qu’il oblige à prendre un temps de réflexion mais pour résoudre un problème concret, qu’il crée un terreau favorable à la confiance professionnelle, etc.

– Le télétravail car il présente une réponse à des problématiques sociétales (amélioration sur un plan écologique, contribution au désengorgement des transports, ouverture au désenclavement régional etc.), sociales (amélioration de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, diminution de la fatigue liée au transport, facilitation des temps de réflexion, etc.) et économiques (économies des coûts de bureaux, amélioration fréquente de la productivité etc.) ;

– La professionnalisation du management de l’hyper-mobilité et du nomadisme, et son outillage ad-hoc, car l’urgence et l’accessibilité qu’ils portent, ajoutent au sentiment d’être corvéable à merci, alors que des pratiques saines permettent d’en réduire significativement les effets ;

– La formalisation de recherche de sources de reconnaissance en dehors du cadre normalisé de l’entreprise car lorsqu’elles existent réellement elles portent un potentiel de « transcendance » (sens du service public, etc.) ;

– Etc.

2 enjeux: outils RH & comportements managériaux (les comportements)

La priorité d’un rêve réaliste et ambitieux : sens, cohérence, cohésion

La priorité d’un dirigeant dont l’organisation souffre des maux évoqués précédemment devraient consister à agir sur les 3 principaux axes identifiés : buts, moyens et gains. En d’autres termes, son action doit viser à privilégier :

– Le sens, c’est-à-dire faire émerger le projet vers lequel le collectif doit tendre, dans lequel chaque partie prenante trouve une perspective de gains mobilisatrice et dans lequel chacun peut se reconnaître ;

– La cohérence, c’est-à-dire le fait que toutes les actions menées s’inscrivent, même si elles sont difficiles, dans la poursuite de ce projet devenu « Bien Commun » en cela qu’il bénéficie à tous s’il réussit ;

– La cohésion c’est-à-dire le fait que les intérêts de chaque partie prenante sont respectés et que les intérêts particuliers au sein de l’organisation prennent le moins possible le pas sur l’intérêt du projet collectif.

Ces orientations posent la question des valeurs et supposent des qualités que l’on prêtait à des chefs d’entreprise emblématiques plus entrepreneurs que gestionnaires, à des capitaines au long cours plutôt qu’à des mercenaires de la marine marchande. Elles doivent se traduire à tout instant dans des comportements dont la liste mériterait une recherche à elle seule mais qui implique certainement vision, anticipation, honnêteté, loyauté, exemplarité, respect de l’autre, confiance, etc.

Entreprendre avant de prendre

L’attention aux risques psychosociaux passe ainsi peut-être par la capacité des dirigeants à formuler un rêve. Le rêve d’une entreprise où l’on entreprend avant de prendre. Le rêve d’une entreprise dans laquelle le projet stratégique devient Bien Commun, parce qu’il offre une perspective de satisfaction réaliste à toutes les parties prenantes. Une entreprise dans laquelle l’expérience du quotidien, malgré toutes les imperfections de la vie en collectivité et de la nature humaine, malgré les erreurs et les errances, prouve que chacun œuvre à sa réussite, parce qu’il est intimement confiant dans la capacité sincère de tous à reconnaître, moralement et financièrement, sa réelle contribution si minime fut elle.

Dans le cas contraire, l’entreprise s’exposera au risque de voir les plus rebelles, les plus talentueux, les plus créatifs ou les plus chanceux tenter l’aventure sous d’autres cieux (concurrents) ou d’autres formes (auto-entrepreneurs, indépendants, etc.) et de regarder empirer la souffrance des plus faibles, contraints à subir. Les dirigeants conscients qu’entreprendre est un besoin vital, parce ce qu’inventer est le propre de l’Homme et que le travail lui permet de se révéler à lui-même, dispose d’un levier d’une richesse infinie. Les autres assècheront leurs structures, jusqu’à ce que, démunies de leur meilleur carburant, elles cessent d’être un lieu d’intégration de compétences pour devenir de simples assembleurs de services marchands. En ce sens, la multiplication des signes de mal être au travail caractérisent peut-être plutôt un mal vivre dans une certaine forme de grande structure modélisée et bureaucrate. Ils confirmeraient alors l’émergence d’une société de « nouveaux marchands » (Boyer & Scouarnec, 1999) dans laquelle la compétence individuelle se monnaierait comme un service ou se regrouperait en structure ad-hoc plus petites.

Boyer, L., & Guille, M. (2006). L’environnement: comprendre et gérer. Editions EMS

Boyer, L., & Scouarnec, A. (1999). Les nouveaux marchands. Editions EMS.

D’Aveni, R. A. (1994). Hypercompetition, Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. Free Press.

Michaels, E., Axelrod, B., & Handfield-Jones, H. (2001). The War for Talent. Harvard Business School Press.

Alter, N. (1993 ). Innovation et organisation : deux légitimités en concurrence. Revue française de sociologie (34-2.), pp. 175-197.

Halévy, M. (2010). Petit traité de management post-industriel. Editions Dangles.